質 疑 と 応 答

![]()

お寺に寄せられる質問についてお答えいたします。また、このコーナーで取り上げて欲しい質問などございましたらお寄せ下さい。

以下の質問をクリックするとその項目にジャンプします。

● 金封の表書きについお聞きしたいのですが

● 二人(例えば祖父と祖母)の法事を一緒に勤めても良いのですか

● 仏壇へのお供え物について教えてください

● 仏壇の御荘厳(お飾り)について教えてください

● 仏壇のご本尊を拝む時リンを打つのでしょうか

ちょくちょく問い合わせのある質問です。次の表を参考にして下さい。

| 種類 | 表書き | 目的 | 摘要 |

| 祝儀袋 | 御布施 | お寺へのお礼(初参式、結婚式、入仏式、建碑式、 7回忌からの法事など) |

|

| 御法礼 | 法座にお参りする時、お説教を聞きに行く時 御講師様へのお礼 |

不祝儀でも良い | |

| 御仏前 | お寺や親戚を訪問する際に持参 | 正月、盆など | |

| 御祝/御祝儀 | お寺や親戚のお祝いごとやに出席する際に持参 | ||

| 不祝儀袋 | 御布施 | お寺へのお礼(葬式、法事、墓まいりなど) | 御取越、盆勤め、命日 7回忌からの法事は祝儀も可 |

| 御法礼 | 法座にお参りする時、お説教を聞きに行く時 | 祝儀袋でも良い | |

| 御仏前 | お寺や親戚を訪問する際に持参 お寺や親戚の葬式や法事に参列する際に持参 |

||

御霊前や玉串料と言った言葉は仏教徒にはふさわしくないので使用しません。

例えば、おじいちゃんの13回忌と、おばあちゃんの7回忌を一緒に勤めたいのですが、という質問が時々ありますが、出来るだけ別々にお勤めいたしましょう。

法事はもともと今は亡き方が、私たち残ったものに、阿弥陀様の教えを聞く場を与えて下さるのですから、その回数は多いほど良いことになります。一回でも多く阿弥陀様の教えを聞かせていただき、仏縁を結ばせて頂く事が大切です。中には、毎年法事をされる方もおられます。また、六連島のお軽さんのように、わざわざ水の吸い上げの悪い”よもぎ”を花瓶に入れ、すぐにしおれるので一日に何回も仏壇に足を運び、仏縁を結ぶことを喜ばれた方もおられます。

今月も法事で阿弥陀様のお話しが聞ける。また来月も法事でお寺さんのお話しが聞かせて頂ける。御門徒の皆さんはこのように阿弥陀様とご縁を結ばせて頂くことを慶んで下さいますが、法事に招待されるご親戚の方々の中には、たび重なる法事を快く思われない方もおられるのが現実です。

そんな場合には、どちらかの命日(普通早い方を選ぶ)に近い日を選び、お二方の法事を親戚を招待してお勤めします。そして、もうお一方の命日にはお寺さんだけに来ていただき、家族とお勤めをするようにします。

では、どれくらいの期間が一緒に出来る目安かと言うと、それを一言で言い表すことはできません。例えば、一周忌と三回忌の期間は一年しかありませんが、五十回忌の法事は1、2年早くお勤めされる方もあるからです。早めに、手次寺の住職と相談して、良い方法を見つけ出して下さい。

仏壇へお供えできるものはお仏飯と餅、菓子、果物です。これ以外のものはお供えしません。

餅、菓子、果物は〝米菓果〟(べいかか)と覚えます。〝米〟とはお餅のことで、もち米から作られたものも含まれます。例えばおはぎはもち米から作られます。〝菓〟とはお菓子のことで、饅頭や駄菓子がこれになります。〝果〟とは植物の果実の事でりんごやみかんです。西瓜や瓜は果実ですのでお供えすることは出来ます。でも、大きな西瓜を仏壇の中にお供えすると仏壇の中心である阿弥陀様を隠してしまうことになるので、大きなものは仏壇の横に置きます。

お供えする順番も餅、菓子、果物の順にお供えします。普通、華束(けそく)と呼ばれる六角形や八角形の台や、高槻にのせて一対(二個で一組)を単位にお供えします。阿弥陀様に近いところから餅、菓子、果物とお供えします。

ただ、お仏飯は必ずお供えしますが、仏壇の大きさや事情により〝米菓果〟の全てをお供えする必要はありません。任意の一つまたは二つを省くことが出来ます。例えば餅と果物をお供えするとか、お菓子だけにすると言った具合です。

仏壇へお供えできるものはお仏飯と餅、菓子、果物です。これ以外のもの(お水、お茶、魚、肉など)はお供えしません。

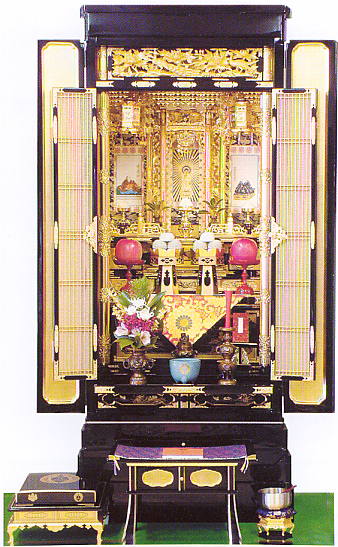

御本尊

私たちが手を合わせて拝む礼拝の対象は阿弥陀様(南無阿弥陀仏)です。多くの方は仏壇は位牌を置く場所と思っておられ、位牌を真中に置いたり、阿弥陀様を隠すように位牌を置いておられますが、それは間違いです。右の写真では過去帳が置いてありますが、手前の時々取り出して見やすい場所がいいでしょう。手前でも中央に置くことはありません。

脇掛け

ご本尊の両脇には、右が浄土真宗の開祖親鸞聖人、左が第8代御門主の蓮如上人です。

お仏飯と華瓶(ケビョウ)-仏壇の上段に置かれるもの

ご本尊と両脇掛けの前にはお仏飯を置きます。仏壇の大きさにもよるのですが、お仏飯は3つお供えしましょう。(正式にはご本尊の前は2つ)また、お釈迦様は午前中に食事を済まされ、午後は食事をされなかった習慣を受けて、お仏飯は朝お供えして、お昼には下すようになっています。

ご本尊の前に置かれてある小さい花瓶を華瓶(ケビョウ)といいます。ここには青いものを挿します。

打敷と下掛け

四角い布”下掛け”をして、その上に三角の布”打敷”をかけます。これは、お釈迦様をお招きして法を聞かせていただく折に、その席に布を敷いたのに由来しています。普段は大切に折りたたんでなおしておき、法要のときに掛けます。

お供え物-仏壇の中段に置かれるもの

お供え物は米菓果と上述したように仏壇の大きさに合わせお供えします。

三具足または五具足-仏壇の下段に置かれるもの

三具足はローソク立てが右、お花が左、中央に香炉(香炉のすぐ後ろに金香炉)と一列に並べて置きます。

五具足は外側にお花が一対、その内側にローソク立てが一対、中央に香炉(香炉のすぐ後ろに金香炉)と一列に並べて置きます。

普段は三具足のお荘厳とし、法事や御取越、お盆といったような時には五具足とします。ただ、注意することはお花が2つにローソク立て1つと言ったお荘厳を時々見かけますが、これはいけません。具足とはセットになっているということですから、中途半端にならないようにして下さい。また、香炉の横には抹香を入れた香合(コウゴウ)が必要です。

経卓(キョウジョク)

仏壇の前に置かれている机を経卓といいます。この机にはお経本を置きます。ローソクやお花、リン等がところせましと置かれいる場合がありますが、それでは経卓としての役を果たさないこととなります。お経本以外のものは置かないようにしましょう。

御文章箱

御文章を御文章箱に入れて、経卓の横におきます。御文章は蓮如様の法語を集めたものです。

リン

リンは経卓の右に置きます。経卓の左に置くと左手でリンを打つようになります。また経卓の上には置かないようにします。

リンを打つのはお経を読む時だけです。ただ阿弥陀様に手を合わせて合掌礼拝をするときにはリンは打ちません。リンを打つことによって読みもしないお経を読んだことになると言われる方がおられますが、そんなことはありません。

それにもう1つ大切なことは、私たちが手を合わせて拝むのは位牌でも、お骨でもありません。私たちは阿弥陀様を手を合わせて拝むのです。