構 成

〈下線部を〝クリック〟すると、該当箇所に飛べます〉 ◎ 私 (河野俊乎) の『自費出版の本』 (1) はじめに (2) ~ (5) については、ここでは「省略」します。 ◎ (6) 「周南市立美術博物館」に受け入れていただいた我が家の「戸田焼」の「作品」 ◎ (7) 「山口県立博物館」所蔵の「戸田焼」=『日本やきもの集成 9 山陽』の「戸田焼」に掲載の「作品」 |

|

|

(1) はじめに |

| 私どもの「父=河野英男」の生家は[戸田焼]の窯元でした。

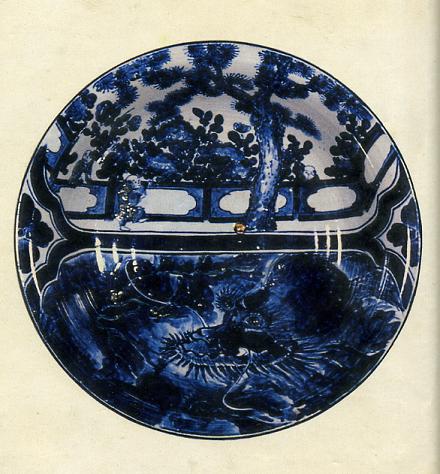

左の大鉢は、「父=英男」が昭和54(1979)年9月 25日に出版した 父は、〝龍頭が鉢の下から上に昇龍のつよいすがたをくっきり出してい る。尚裏のふちに龍尾がおさめられた逸品である。〟という解説をつけてい ます。 なお、この「大鉢」について、〝注目〟していただきたいことは、 ① この「大鉢」の左右に、[我が家の〝家紋 〟]が、〝半分ずつ〟描かれているということ。  ② さらに、この「大鉢」の高台裏 には、呉須で、〝明治十四巳五月□朝陽山 筆南抑〟と記されているということです。 [周博 1](←

「周南市立美術博物館」に「収蔵」していただいており、 その「整理」のタメに付けられた「番号」(←〝クリック〟すると、「該当箇所」に飛べます) を利用しています。)

|

|

|

「周南市教委」の清水氏が、「受け入れていただいた作品」に、「整理番号」をつけて、「確認」を求められました。 その「添付」された「写真」に、「番号」を付けていただいていますので、その「番号」を利用させていただいています。 なお、「右下」にある「本」は、父=英男の『陶片の楽書』です。 父の手による「戸田焼」についての「記述」があることとて、「参考」として、ここには写っていない「薬研」と同様に、受け入れていただきました。 |

「インターネット」で〝戸田焼〟で検索 すると〝収蔵資料紹介/ 歴史 山口県立山口博物館〟というものがあるこ とに気がつきました。

〝クリック〟してみると、「戸田焼 染付 汁椀」という説明 で「1枚の写真」がでていました。

|

これが、「山口博物館」の「サイト」に示されている「写真」で

す。

この「汁椀」は、『山口県の陶磁器展(Ⅱ) 周防の部』のパン フレットにある〝茶碗2コ〟のうちの1つではないかと思います。(私が仮につけた作品番号でいうと〝1〟) この「汁椀」は、我が家の製品と思いましたが、この「汁椀」を始 め、「博物館」に所蔵の「戸田焼」を見せていただけないかと、お願いし (平成20年9月9日(火)に、許可をいただきました)、同時に、ここに〝天保年間の創業といわれています。〟 とあるのは、何を根拠にしてのことですかと尋ねました。 すると、『日本やきもの集成 9 山陽』によっていると 言われました。 この『山陽 9』の記述は、〝一流出版社=「平凡社」〟、 〝美術館長の執筆〟ということで、〝やはり〟、信じ込まれている ようです。 しかし、私は、「博物館」の方が、その〝天保〟なるものが、この『山 陽 9』によると言われた時、〝即座〟に、それは〝ダメです〟と言い ました。 当然、手元に所持しています〈「陶芸」 関係の書籍は、〝あきれるほど〟多数、父は所持しています〉が、失礼な言い方ながら、それは、父が〝問題にならない〟と した「書物」なのです。 |

私にとって、「この『日本やきもの集成』にある作品が、我が家の作品 かどうかの確認をさせてほしい」ということ、及び「山口県立博物館所蔵の 〝全作品〟を見せていただくとともに、写真に撮らせていただけな いでしょうか」と、御願いする〝きっかけ〟になったからです。

その結果、[平成20年9月12日(金)]に「写真撮影」ができました 。〈担当してくださった方は、とても感じのよい方で、親 切に対応してくださいました。〉

なお、この〝現在の〟「博物館」所蔵の「戸田焼」

は、収集に〝偏り〟があるように思われることも残念です。

つまり、「汁椀」〝3つ〟は、〝2つ〟はほぼ同じ物であり、 他の〝1つ〟も似通っており、「博物館」の「ラベル」には「茶碗」とある のですが、「汁椀」・「飯茶碗」というには〝小さすぎます〟。径 が記されていませんが、私が計ったところ、〝10㎝弱〟の径しかありませ んでした。

「皿」と「向付」、「湯呑」〝2個〟は、ほとんど〝差〟はなく、しか も、いずれも〝文字入り〟という〝特殊な〟もの ですし、とりたてて〝できのよい作品〟というわ けではありません〟。村井氏も、「山口県の陶磁器展(Ⅱ)、周防の部」 の際、この〝4作品〟とも、展示対象にはしておられません。

〝日常雑器〟としての収集物だとしても、 現存している

〝8作品〟のみでは、疑問がありますし、『日本

やきもの集成』において紹介されている他県(「備前

周辺の諸窯」〈桂又三郎氏担当〉・「播磨の諸窯」〈青木重雄氏担当〉・「

備後・安芸の諸窯」〈村上正名氏担当〉)の作品の〝数〟及び〝種類〟の〝

豊かさ〟〈特に、「備後・安芸の諸

窯」の、それも「姫山」・「洞山」・「岩谷」・「宮島」・「江波」の場合

〉に対して

、「周防の諸窯」の作品の場合は、その多くが「山

口県立山口博物館」所蔵の「作品」〈全作品の〝63〟点の内、〝43〟点〉か「岩国徴古館」の「作品」〈全作品の〝63〟点の内、〝11〟

点〉ですので

現存している

〝8作品〟のみでは、疑問がありますし、『日本

やきもの集成』において紹介されている他県(「備前

周辺の諸窯」〈桂又三郎氏担当〉・「播磨の諸窯」〈青木重雄氏担当〉・「

備後・安芸の諸窯」〈村上正名氏担当〉)の作品の〝数〟及び〝種類〟の〝

豊かさ〟〈特に、「備後・安芸の諸

窯」の、それも「姫山」・「洞山」・「岩谷」・「宮島」・「江波」の場合

〉に対して

、「周防の諸窯」の作品の場合は、その多くが「山

口県立山口博物館」所蔵の「作品」〈全作品の〝63〟点の内、〝43〟点〉か「岩国徴古館」の「作品」〈全作品の〝63〟点の内、〝11〟

点〉ですので 〝質〟・〝量〟において問題がありま

すが、「山口県立山口博物館」所蔵の「作品

」に限定しても、「戸田焼」以外の「作品」には、〝

意欲的〟なものがあるだけに、

「戸田焼」においても、私の所有している「作品」の、寄贈を受け入れ

ていただけないかと、検討をお願いして帰ったのですが、既述のようなワケで、「周

南市立美術博物館」に、「寄贈」を受け

入れていただけることになりました。

〝質〟・〝量〟において問題がありま

すが、「山口県立山口博物館」所蔵の「作品

」に限定しても、「戸田焼」以外の「作品」には、〝

意欲的〟なものがあるだけに、

「戸田焼」においても、私の所有している「作品」の、寄贈を受け入れ

ていただけないかと、検討をお願いして帰ったのですが、既述のようなワケで、「周

南市立美術博物館」に、「寄贈」を受け

入れていただけることになりました。

ここで是非とも押さえておきたいことは、

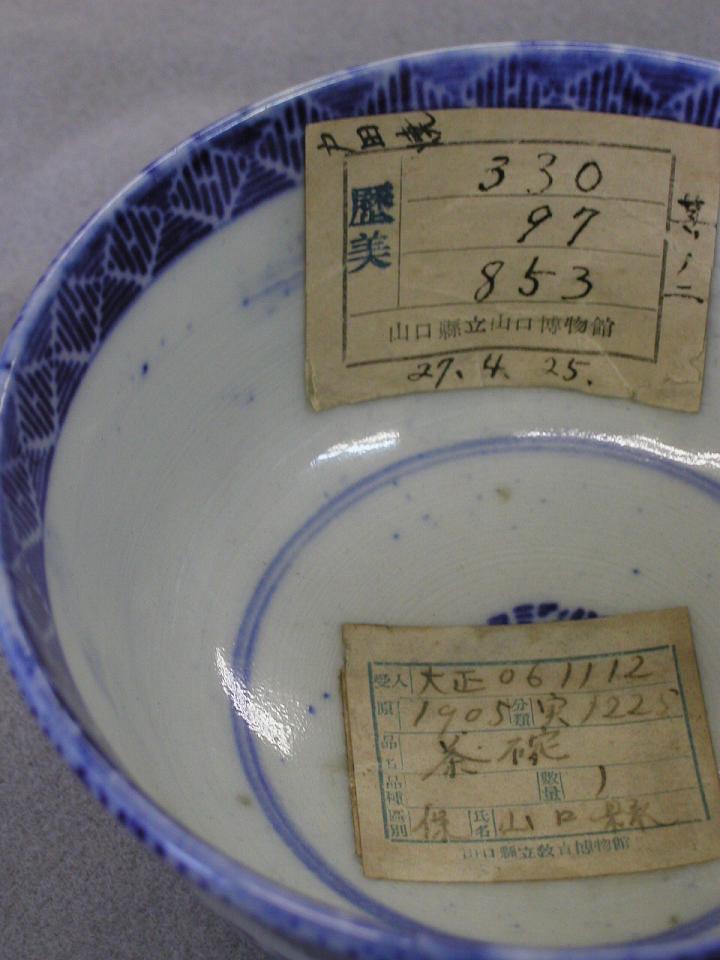

① 父=英男が「山口県立博物館」に関与する「昭 和23年」以後に、収集された「作品」は、1点もないという ことです。収集された時期は、ここにある「写真」でも確認 できますが、いずれも、「大正6年」以前なのです。

ツマリ、「博物館」にある「戸田焼」の「作品」の収集には、父は関与 しておらず、〝大正6年以前〟に、「博物館」の「職員」であった 人物によって、〝客観的〟に収集されたものだということです。

② 「山田家本屋」の「ショーケース」に筆字の「解説」とと もに展示されている「戸田焼」の〝最盛期〟だという大力伝吉 氏の「作品」に類似した「作品」は、1点もないということ、そして、 我が家の「作品」とほぼ断定できる「作品」は存在しているという ことです。

[参考]

(大力傳吉氏は、 明治参年八月拾五日、祐藏・セイの二男として生まれ、昭和弐拾九年参月拾九日 に亡くなられています。

「山田家本屋だより」第5号によりますと、明治38年 (35歳前後)に山田の窯にやってきて、赤土を使ってなまこ(火鉢) や大きな花瓶などを焼きましたとあります。

「戸田焼」の〝最盛期〟を担ったという大力氏の「作品 」らしきものが、1点も収集されていないということは、不思議と しかいいようがありません。)

なお、『日本やきもの集成』の中の「写真 」を「スキャナ」で取り込んだものと、私の撮ったものを、〝敢えて〟並べ て示して置きます。

『日本やきもの集成』の中の「写真」は、ここに「スキャナ」で取り込 んだ「写真」とはかなり違っているのですが、『日本やきもの集成』の 〝ママ〟でも、どれも実際とはかなり違っており、現物は、どちらかと いえば、ここに示す私の撮った「写真」の方が〝実際の色〟に近い といえます。(〝不明〟の「花瓶」は当然、除きます。)

手続きを踏めば、親切に対応していただけることとて、機会があれば、 是非、「博物館」を訪れて確認していただければありがたいと思います。

〈注記〉 〝作品番号〟は、私が便宜上、勝手につけたもので す。

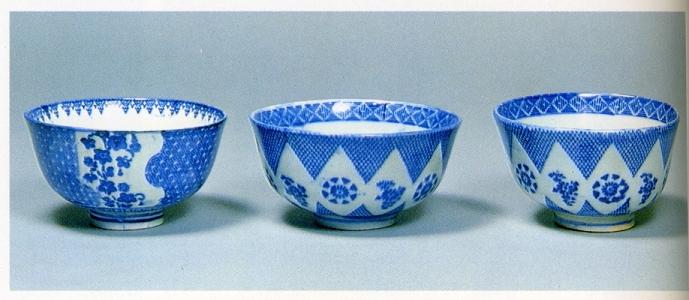

↑ 「染付 汁椀 高さ6.0㎝」と一括して記さ れています。 〈右側に折り目があるため、「スキャナ」がうまくいかず 、右側の汁碗は〝いびつ〟になっています。〉

もし 『都濃郡誌』の記述が〝正しい〟のなら、ど

うして、「我が家」の「作品」が「博物館」に、「戸田

焼」として、蒐集されているのでしょうか。

『都濃郡誌』の記述が〝正しい〟のなら、ど

うして、「我が家」の「作品」が「博物館」に、「戸田

焼」として、蒐集されているのでしょうか。

我が家が、「博物館」と〝ささやかな関わり〟を持つのは、父=英男が 、「山口県教育庁社会教育課」の「主事」として、着任した[昭和23 年]以後のことで、我が家の〝変な働き〟の如きものは、ありえません 。

小川五郎氏?の「調査」といい、「ふるさとの文化財」 (「西徳山農事放送」)の田中義春氏といい、〝実際〟に、「 作品」を見つめた方には、「我が家」こそ「戸田焼」の〝中心〟 であったことが、わかっていただけているのです。

つまり、「汁椀」〝3つ〟は、〝2つ〟はほぼ同じ物であり、 他の〝1つ〟も似通っており、「博物館」の「ラベル」には「茶碗」とある のですが、「汁椀」・「飯茶碗」というには〝小さすぎます〟。径 が記されていませんが、私が計ったところ、〝10㎝弱〟の径しかありませ んでした。

「皿」と「向付」、「湯呑」〝2個〟は、ほとんど〝差〟はなく、しか も、いずれも〝文字入り〟という〝特殊な〟もの ですし、とりたてて〝できのよい作品〟というわ けではありません〟。村井氏も、「山口県の陶磁器展(Ⅱ)、周防の部」 の際、この〝4作品〟とも、展示対象にはしておられません。

〝日常雑器〟としての収集物だとしても、

ここで是非とも押さえておきたいことは、

① 父=英男が「山口県立博物館」に関与する「昭 和23年」以後に、収集された「作品」は、1点もないという ことです。収集された時期は、ここにある「写真」でも確認 できますが、いずれも、「大正6年」以前なのです。

ツマリ、「博物館」にある「戸田焼」の「作品」の収集には、父は関与 しておらず、〝大正6年以前〟に、「博物館」の「職員」であった 人物によって、〝客観的〟に収集されたものだということです。

② 「山田家本屋」の「ショーケース」に筆字の「解説」とと もに展示されている「戸田焼」の〝最盛期〟だという大力伝吉 氏の「作品」に類似した「作品」は、1点もないということ、そして、 我が家の「作品」とほぼ断定できる「作品」は存在しているという ことです。

[参考]

(大力傳吉氏は、 明治参年八月拾五日、祐藏・セイの二男として生まれ、昭和弐拾九年参月拾九日 に亡くなられています。

「山田家本屋だより」第5号によりますと、明治38年 (35歳前後)に山田の窯にやってきて、赤土を使ってなまこ(火鉢) や大きな花瓶などを焼きましたとあります。

「戸田焼」の〝最盛期〟を担ったという大力氏の「作品 」らしきものが、1点も収集されていないということは、不思議と しかいいようがありません。)

なお、『日本やきもの集成』の中の「写真 」を「スキャナ」で取り込んだものと、私の撮ったものを、〝敢えて〟並べ て示して置きます。

『日本やきもの集成』の中の「写真」は、ここに「スキャナ」で取り込 んだ「写真」とはかなり違っているのですが、『日本やきもの集成』の 〝ママ〟でも、どれも実際とはかなり違っており、現物は、どちらかと いえば、ここに示す私の撮った「写真」の方が〝実際の色〟に近い といえます。(〝不明〟の「花瓶」は当然、除きます。)

手続きを踏めば、親切に対応していただけることとて、機会があれば、 是非、「博物館」を訪れて確認していただければありがたいと思います。

〈注記〉 〝作品番号〟は、私が便宜上、勝手につけたもので す。

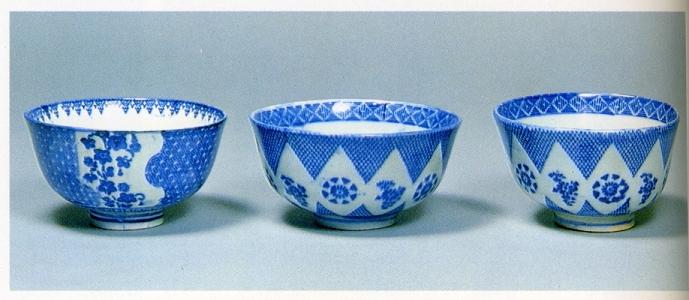

『日本やきもの集成』では、上の「3作品」は、まとめて「下の写真」のように撮られています。 これらは、「博物館」の整理ラベルには「茶碗」、『日本やきもの集成』には「汁椀」とあります。 [左=作品番号〝1〟]=径(10.0㎝)高さ(6.0㎝) 「中央=作品番号〝2〟」(中に2つのラベル)=径(10.8㎝)高さ(5.8㎝) 「右=作品番号〝3〟」(中に1つのラベル)=径(10.4㎝)高さ(6.0㎝)と、 いずれも、小さくて、「小鉢」といった方が適当かと思われる大きさです。 「右」の「写真」の二つの「茶碗」は、厳密には少し、大きさが異なりますが、手作りであるがゆえの違いであって、同じ「作品」と思ってよいと思います。 「山口県立博物館」の「ホームページ」に「紹介されているのは、〝1〟の「作品」です。 |

↑ 「染付 汁椀 高さ6.0㎝」と一括して記さ れています。 〈右側に折り目があるため、「スキャナ」がうまくいかず 、右側の汁碗は〝いびつ〟になっています。〉

|

この「写真」は、「山口県立博物館」所蔵 の「作品」が我が家のものであるかどうかを確認する〝比較資料〟として持 参した「皿」を挟んで撮った「写真」です。(こ の「皿」は、上に「皿 その3」としているものの一つで、 「山口県立博物館」に 「所蔵」されているものではありません。) 最初の「整理」の時と思われる年月日が「ラベル」にあり、そ れに、[大正06・11・12]とありますので、「皿」の制作とは、〝1 0年以上〟の隔たりがあるのですが、比較してみて、 参考 〝大正〟とあるように、「山口県立博物館」にある「戸田焼」の所 蔵には、父=英男は〝タッチ〟していません。なお、この「平凡社」 『日本やきもの集成 9』の〝135頁〟に「高森皿山焼陶片」の写真 がありますが、その陶片に貼られているメモ的 ラベルの文字は、間違いなく、父=英男のもので す。 |

|

|

| 「博物館」にある、これら「3作品 」の〝内側〟は、ほぼ同じですし、 残念ながら、現在は、〝汚れた碗〟が、残っているに過ぎませんが、こ の〝売り物〟にならない「碗」が〝残っている〟ということ は、「上」の「皿」以上に、 「博物館」が、蒐集した時期と思われる大正6年11月 の頃は、〝間違いなく〟、「戸田焼」の「作品」と言え ば、〝我が家〟の「作品」だったはずです。 それなのに、 〝左に其の沿革及び現下の状況を略記す〟 として、そこに記されるの は、「我が家」のことは、〝一字〟も記されず、 山田靭臣弱年の頃(文化年間)堅田氏に従ひ長州萩に至り松本 焼を見て職工を雇ひ竈を築き自ら上絵を書き磁器を製造せり後にこれを永田 某に託し専ら日常の品を焼き堅牢なるを以て名あり 大正七年靭臣の孫稔之亟竈を改築し陶器を焼き現今は火鉢花瓶 等を盛に製造しつつあり〟のように、書いている のです。 |

もし

我が家が、「博物館」と〝ささやかな関わり〟を持つのは、父=英男が 、「山口県教育庁社会教育課」の「主事」として、着任した[昭和23 年]以後のことで、我が家の〝変な働き〟の如きものは、ありえません 。

小川五郎氏?の「調査」といい、「ふるさとの文化財」 (「西徳山農事放送」)の田中義春氏といい、〝実際〟に、「 作品」を見つめた方には、「我が家」こそ「戸田焼」の〝中心〟 であったことが、わかっていただけているのです。

|

右」=「小鉢?=作品番号〝7〟」 径(10.4㎝)高さ(5.5㎝) 「山」という文字が、側面に1ヶ所のみ記されている。 |

|

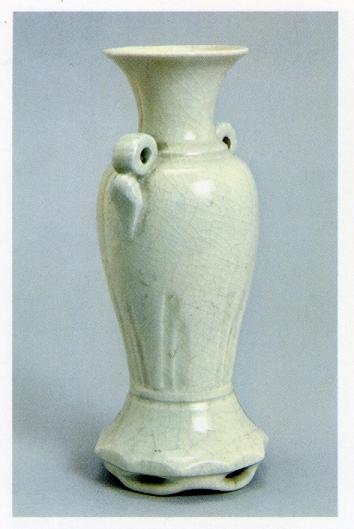

『日本やきもの集成』の「写真」。 「左」は「皿と向付」とあり、「左」の〝皿〟の径は、10.7㎝ とあります。「右」の〝向付〟のサイズは記されていません。 |